- Deutschde

- Englishen

- Svenskasv

- 中文 (Zhōngwén)zh

Willkommen in Falkenstein – meiner neuen Modelleisenbahnwelt!

Viele Jahre lang zögerte ich, meine alte Anlage abzubauen. Der Gedanke an den kompletten Neuanfang – mit all seinen Herausforderungen in Sachen Raum, Zeit, Geld und Technik – hielt mich zurück.

Doch irgendwann siegte die Lust auf Veränderung. Der Wunsch, etwas Neues zu schaffen. Und ehrlich gesagt: Auch die Software für eine voll automatisierte PC-Steuerung lag schon viel zu lange ungenutzt in der Schublade …

Statt selbst Gleispläne zu entwerfen, stieß ich über eine Märklin-Facebookgruppe auf die durchdachten und detailreichen Planunterlagen von Guido Meise. Seine Pläne, Anleitungen und Bauvideos überzeugten mich sofort. Also wählte ich ein Konzept, das perfekt in meinen verfügbaren Raum passte – Falkenstein war geboren!

Die Anlage umfasst eine zweigleisige Paradestrecke, einen sechsgleisigen Schattenbahnhof, einen Bahnhof mit Betriebswerk sowie eine Nebenbahn mit Endbahnhof und eindrucksvollen Brücken.

Zugegeben: Manche Radien sind noch eng. Aber es ist ein riesiger Fortschritt gegenüber meiner alten Anlage – und vor allem ein echtes Herzensprojekt.

Auf dieser Seite begleite ich den Bau chronologisch: vom Abriss der alten Anlage über den Rahmenbau, die Verlegung der Märklin-C-Gleise, die Verdrahtung und Softwareanbindung bis hin zu Landschaftsbau und ersten Testfahrten.

Viel Freude beim Mitverfolgen!

Nach über einem Jahrzehnt treuer Dienste musste meine bisherige Märklin-Anlage dem Neubau von „Falkenstein“ weichen.

Seit 2011 hatte sie mich begleitet – als Spielwiese, Teststrecke, Rückzugsort. Der Entschluss zum Abriss fiel nicht leicht. Doch er war der notwendige erste Schritt in ein neues Kapitel.

Der Rückbau erfolgte mit Bedacht: Die wertvollen Märklin C-Gleise wurden sorgfältig gelöst, gereinigt und systematisch eingelagert – bereit für ihren zweiten Auftritt auf neuer Bühne.

Aus stabilem Multiplexholz entstanden zwei exakt zugeschnittene Rahmensegmente, die später die gesamte Anlage tragen.

Für die Kabelführung wurden bereits alle Bohrungen eingebracht – und auch an spätere Wartung und Segmenttrennung wurde gedacht.

Damit die Anlage später bewegt werden kann, sind Schwenkrollen

die passende Lösung.

Präziser Zuschnitt aller Einzelteile ist die Voraussetzung für

einen passgenauen Aufbau – wie er in einem der vielen Videos

auf

Guido Meises YouTube-Kanal nachvollziehbar

vermittelt wird.

Der fertiggestellte Grundrahmen wird mit gehobelten Sperrholzplatten (10 mm) provisorisch belegt.

Darauf werden die Märklin C-Gleise provisorisch verlegt und deren Verlauf auf den Sperrholzplatten markiert.

Mit der Handstichsäge erfolgt der passgenaue Zuschnitt der so markierten Gleisverläufe und diese ergeben dann die sog. Trassenbretter, die endgueltig auf dem Rahmen fixiert werden, wobei die im Gleisplan vorgegebenen Höhenangaben exakt einzuhalten sind.

Dem Gleisplan "Falkenstein" folgend, werden die Märklin

C-Gleise nun vollständig auf allen drei Ebenen der Anlage fest

verlegt.

Eine Verschraubung unterbleibt. Unter die so verlegten Gleise

wird eine Kunststoff-Grasmatte verlegt, welche fuer die

feste Fixierung, aber zusaetzlich fuer die Schalldämmung

im späteren Betrieb sorgt.

Die sichere Bahnstromversorgung erfolgt durch multiple

Gleiseinspeisungen, die ueber einen Verteiler an die CS 3

Digitalzentrale von Märklin angeschlossen werden.

Das Abenteuer der Automatisierung – eine Herausforderung

Meine frühere Anlage war bereits vollständig digital, jede Lok besaß also ihren eigenen Decoder und konnte unabhängig auf demselben Gleisstrom fahren. Die Steuerung erfolgte jedoch weiterhin mit Handreglern – und damit hing es vom schnellen Reaktionsvermögen des Bedieners ab, Zusammenstöße zu vermeiden.

Mit dem PC-gesteuerten Automatikbetrieb ändert sich das grundlegend: Die Züge können einem programmierten Fahrplan folgen, laufen pünktlich, geordnet und ohne Kollisionen – ganz wie beim großen Vorbild.

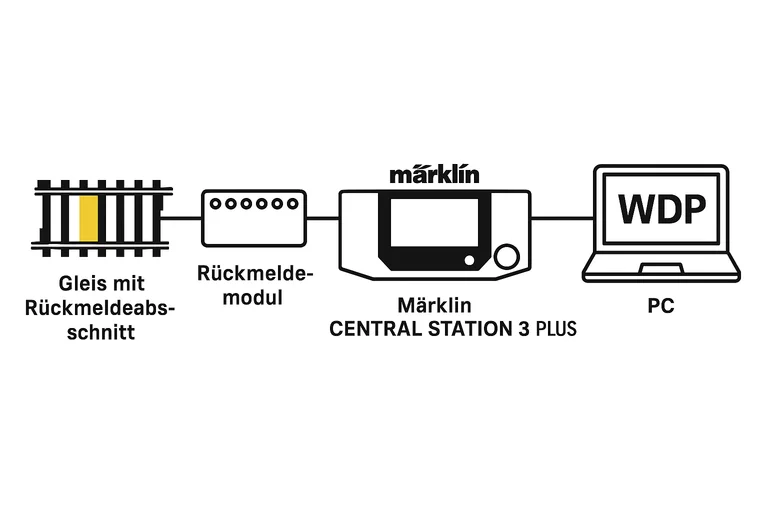

Damit das funktioniert, braucht es allerdings mehr als nur digitalisierte Fahrzeuge. Die Gleise müssen mit Rückmeldekontakten ausgestattet werden, die dem Computer jederzeit die exakte Position der Züge melden. In meinem Märklin-System bedeutet das, ein kurzes Gleisstück zu isolieren und an ein Rückmeldemodul anzuschließen.

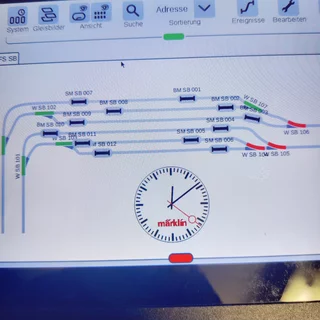

Diese Module werden dann mit der Central Station CS 3+ verbunden, auf der das Gleisbild angezeigt wird.

Die Märklin Central Station 3 Plus (CS3+) bietet bereits einige Grundfunktionen für den automatisierten Fahrbetrieb. Dazu gehören das Anlegen einfacher Fahrstraßen, die Steuerung von Weichen und Signalen sowie die Möglichkeit, mit Hilfe von Rückmeldern einen halbautomatischen Zugbetrieb zu gestalten. Für kleinere bis mittlere Anlagen reicht dies oft schon aus, um einen abwechslungsreichen Betrieb zu ermöglichen.

Wer jedoch komplexere Abläufe, fein abgestimmte Fahrpläne oder umfangreiche Automatiksteuerungen realisieren möchte, stößt mit der CS3+ an gewisse Grenzen. Hier setzen externe Programme wie Win-Digipet an: Sie ermöglichen eine weitreichendere Automatisierung, von präzisen Fahrplänen über flexiblere Fahrstraßenlogik bis hin zu Zugverfolgung in Echtzeit. Auch das Einbinden zusätzlicher Module oder die Visualisierung des Anlagenzustands lassen sich damit deutlich komfortabler umsetzen.

Die im Gleisbild dargestellten Symbole der Rückmeldekontakte leuchten gelb auf, sobald ein Fahrzeug die isolierten Gleisabschnitte durchfährt. Dadurch lässt sich die Zugbewegung auch in nicht einsehbaren Bereichen der Anlage – etwa in Tunneln oder Schattenbahnhöfen – einfach optisch verfolgen.

Vorteile der CS3+:

Kompakte Lösung ohne zusätzlichen PC

Direkte Steuerung „aus einer Hand“

Einsteigerfreundlich für Grundfunktionen

Vorteile externer Software (z. B. Win-Digipet):

Erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten

Komplexe Fahrpläne und Zugfolgen realisierbar

Flexible Anpassungen an individuelle Anlagenkonzepte

Umfangreiche Visualisierung und Auswertungen

Kurzum: Die CS3+ eignet sich hervorragend für den Einstieg und

für alle, die eine einfache und direkte Bedienung bevorzugen.

Externe Softwarelösungen eröffnen dagegen ein größeres

Potenzial, wenn es um den vollautomatischen, detailreichen und

realitätsnahen Betrieb geht.

Ich habe mich schon vor einigen Jahren zum Erwerb der Software

"WDP" entschlossen, aber erst nach meinem Eintritt in den

Vorruhestand begonnen, diese auch mit dem Neubau meiner Anlage

zu implementieren. Im folgenden Abschnitt berichte ich von

meinen Erfahrungen.

Die Software WinDigiPet (WDP) bietet ebenfalls ein optisches Gleisbild, das im Vergleich zur CS3+ deutlich detailliertere Betriebsinformationen darstellt – etwa Fahrzeugbezeichnungen und dynamische Fahrzeugbewegungen.

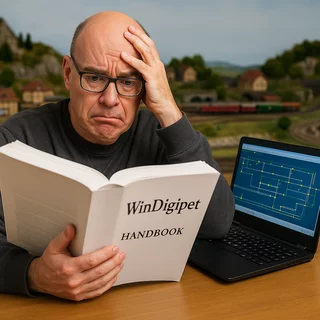

Auspacken, einschalten, losfahren – so werben viele Modelleisenbahnhersteller. In unsere Plug-&-Play-Welt, in der oft ein Wischen auf der Smartphone-App genügt, passt das perfekt. Die Praxis sieht jedoch anders aus: Schon Startersets erfordern mehr als nur einen Knopfdruck. Spätestens mit der Digitalisierung vor über 30 Jahren wurde klar, dass es ohne Einarbeitung nicht geht. Die Königsklasse ist der programmgesteuerte, vollautomatische Betrieb.

Ich habe lange gezögert, mir das „anzutun“ – wie viele Hobbykollegen habe ich keinen ausgeprägten Technik- oder IT-Background und bin eher Autodidakt. Wie mein damaliger CEO sagte: „Persistence and perseverance“ – Ausdauer und Durchhaltevermögen – braucht man im Job und im Leben. Das gilt ganz besonders für die Einführung von WinDigiPet (WDP).

Das Gute: Auch wenn man oft allein im Keller vor der Herausforderung sitzt – und vor dem sprichwörtlichen 1000-Seiten-Handbuch, das natürlich als PDF kommt –, ist man keineswegs wirklich auf sich gestellt. Hilfe gibt es in Hülle und Fülle: in zahlreichen digitalen Fachforen, etwa auf Facebook, und vor allem im hervorragend moderierten offiziellen WDP-Forum. Die Autoren der Software haben zudem eine Anleitung geschaffen, die auch Einsteiger Schritt für Schritt ans Ziel führt. Mit etwas Ausdauer stellen sich die ersten Erfolgserlebnisse schneller ein, als man denkt.

In den folgenden Kapiteln beschreibe ich einige Eindruecke auf meinen Weg – Schritt für Schritt – von den ersten Einstellungen bis zum stabil laufenden Automatikbetrieb.

Meine Schilderungen hier können selbstverständlich nicht das ausführliche Handbuch von WDP ersetzen. Aber ich hoffe, sie helfen, die erste Scheu vor dem Thema zu verlieren.

Die Grundvoraussetzungen sind schnell erklärt: Ihre Fahrzeuge sind digitalisiert und mit Decodern ausgestattet, Sie besitzen eine digitale Steuerzentrale (z. B. Märklin CS3+) und einen PC mit installierter WDP-Software. Damit Zentrale und Programm die Züge automatisch steuern können, muss die Anlage so vorbereitet werden, dass die Software jederzeit „weiß“, wo sich welche Lok oder welcher Zug befindet.

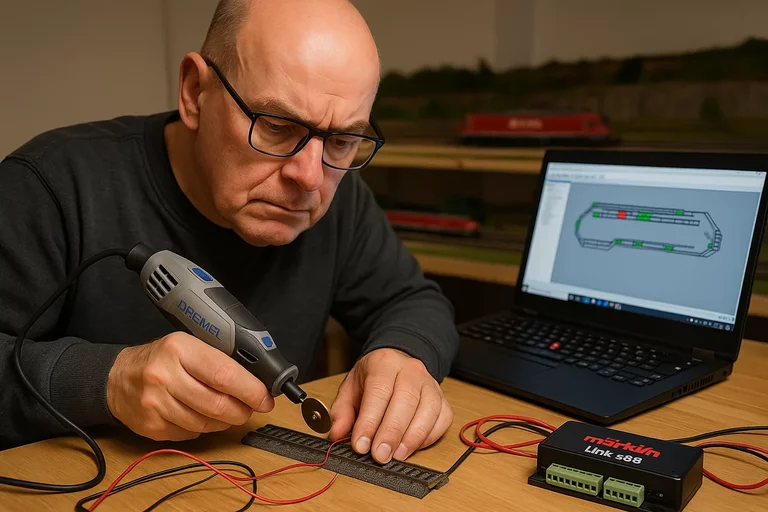

Das Einrichten dieser Rückmeldeabschnitte habe ich selbst vor allem aus Videos und den Unterlagen gelernt, die ich zusammen mit meinem Gleisplan von Guido Meise (MMC) erhalten habe. Mein Rat: Genauigkeit, keine Hektik – und lieber einmal mehr ins Video schauen. Dann klappt es.

Die Faustregel lautet: besser mehr als zu wenige Abschnitte, damit das Programm später präzisere Betriebsdaten liefert. Mit einem Trennschleifer (z. B. Dremel) wird in definierten Abständen eine Schiene durchtrennt. Keine Sorge: Märklin-Wechselstromloks fahren problemlos über diese Stellen hinweg. Jeder Abschnitt wird mit einem Kabel an ein Rückmeldemodul angeschlossen, das per Buskabel mit der CS3+ verbunden ist. Diese wiederum kommuniziert per Kabel oder WLAN mit dem PC, auf dem WDP läuft.

Wichtig ist zudem, die Länge jedes Rückmeldeabschnitts exakt zu messen und in WDP einzutragen. Nur so lassen sich später realistische Ergebnisse beim Fahren, Bremsen und punktgenauen Anhalten an Bahnsteigen oder Signalen erzielen. Wer eine Gleisplanungssoftware wie WinTrack nutzt, hat es dabei leicht, da die genauen Maße dort bereits vorliegen.

...ist kein Hexenwerk, es macht sogar Spass., finde ich. Aber

ja, jede Software ist am Anfang nicht unbedingt

selbsterklärend, zumal so eine mächtige wie WDP. Der Einstieg

aber gelingt idealerweise mit der Anlage eines Gleisbildes -und

wie das funktioniert, steht ausführlich im Handbuch.

Auf einem Zeichenbrett legen Sie einzelne Elemente, die Sie aus

einer grossen Symboldatenbank auswählen. Gewöhnliche Gleise,

Weichen, Signale, Schalter, usw.

Hier ein kurzes Video zum Einstieg:

Als ich begann, über den Bau einer neuen, PC-gesteuerten Modellbahnanlage nachzudenken, ließ ich mich unter anderem von einem YouTube-Video inspirieren. Es zeigt auf eindrucksvolle Weise – im wahrsten Sinne des Wortes „durchsichtig“ – die Möglichkeiten eines vollautomatisierten Zugbetriebs. In diesem Video sehen Sie eine dreidemensionale Nachbildung meiner Anlage "Falkenstein" mit einer Simulation des automatischen Betriebs von gleichzeitig sieben Zügen. Genau so soll es auch in meinem Modellbahnkeller funktionieren!

Und was soll ich sagen? Monatelang plagten mich Zweifel, ob ich

das jemals so hinbekommen würde – doch mit

Beharrlichkeit, Geduld und vielen Stunden im

Keller ist es mir gelungen!

Die ersten Testfahrten haben gezeigt: Es funktioniert! Noch

bevor der Landschaftsbau begonnen hat, fahren auf meiner Anlage

bereits acht Züge gleichzeitig, vollkommen

automatisch und kollisionsfrei – ganz ohne

mein Zutun.

Natürlich bleibt noch einiges zu tun: etwa die

automatisierte Rangierfahrt im Bahnhof, ein

virtueller, zeitgesteuerter Fahrplan, oder die

automatische Bahnschranke an der

Nebenstrecke.

Und auch die programmgesteuerte Beleuchtung

der Modellhäuser steht noch auf meiner To-do-Liste – doch der

Grundstein für den automatisierten Fahrbetrieb ist gelegt!

Inhalt kommt bald...

Eine der Szenen, die ich auf meiner Modelleisenbahn besonders

realistisch nachbilden möchte, ist das automatisch gesteuerte

Schließen und Öffnen einer Bahnschranke am Bahnübergang –

inklusive der dazugehörigen Warnleuchten.

Ich verwende dafür die detailgetreuen Viessmann-Schranken mit

dem typischen Gitterbehang, der sich beim Senken entfaltet und

das Passieren wirkungsvoll verhindert.

Vor dem Einbau teste ich Schranke und Warnleuchten. Anschließend werden die Löcher im Anlagenbrett gebohrt, wobei der unterseitige Antrieb so platziert wird, dass keine Kollision mit durchfahrenden Zügen möglich ist.

Der elektrische Anschluss gelingt am besten mit der farbigen Anleitung von der Viessmann-Website, da die vielen Kabel leicht zu verwechseln sind. Der kleine, integrierte Decoder wird unter der Anlage befestigt und über den digitalen Bus mit der Märklin Central Station (CS3) verbunden. Danach erfolgt die Adressierung in CS3 und WinDigiPet (WDP).

Die Automatisierung – also das selbstständige Auslösen durch

den fahrenden Zug – erfordert etwas Verständnis der WDP-Logik.

Nach einigen Versuchen und hilfreichen Tipps aus dem

Anwenderforum funktionierte es schließlich perfekt:

Die Schranke senkt sich, die roten Lichter blinken, Autos

halten – und der Zug überquert den gesicherten Übergang, bevor

alles wieder in die Grundstellung zurückkehrt.

Was wäre eine Eisenbahn ohne Landschaft? Langweilig? Nicht unbedingt. Viele „Spielbahner“ brauchen kaum mehr als Schienen und Züge, die einfach ihre Runden drehen – so wie wir alle einmal auf dem Wohnzimmerboden mit einer Startpackung begonnen haben. Doch seien wir ehrlich: Gott schuf auch nicht zuerst die Eisenbahn und setzte dann die Welt darum herum. Wir machen es umgekehrt: Zuerst entstehen Gleise, Trassen, Abstellflächen und Tunnel – danach wächst die Landschaft.

Wie in der Demokratie braucht es auch beim Modellbau Kompromisse. Der Platz ist begrenzt, die Wünsche groß. In Falkenstein bedeutet das: möglichst viel Fahrspaß in einer dennoch glaubwürdigen Szenerie. Der Aufwand ist beträchtlich, doch für mich ist das Basteln Freude und kein Problem.

Der Holzbau ist abgeschlossen, die Trassen liegen. Jetzt werden die Zwischenräume geschlossen, der Untergrund vorbereitet – mit Karton, Drahtgeflecht und Gips. Letzterer eignet sich nicht nur zum Formen, sondern auch wunderbar für Felsen, solange er noch feucht ist. Grundiert wird mit dunkler Erde, gefolgt von Lasuren in Grau für Stein und Fels.

Wiesen, Büsche, Wälder oder Straßen dürfen niemals „steril“ wirken. Wie in der Natur entsteht Vielfalt aus Farben, Strukturen, Laub, Holz und kleinen Unregelmäßigkeiten. Fertigprodukte werden deshalb farblich nachbearbeitet – ein Wald in nur einem Grünton wäre die größte Störung.

So wächst Schritt für Schritt die Landschaft rund um Falkenstein – mit Geduld, Detailfreude und dem Ziel, das Vorbild möglichst lebendig einzufangen.

Wie die Kirche ins Dorf gehört, so gehört auch ein Wasserfall zur Modellbahn. Auf meiner neuen Anlage „Falkenstein“ findet er seinen Platz in Ebene 2: Ein kleiner, tiefgründiger Badesee ergießt sich über einen steilen, mehrkaskadigen Wasserfall in ein schmales Flussbett. Damit entsteht nicht nur ein lebendiges Bild, sondern zugleich eine optische Trennung der auf engem Raum angeordneten Anlagenteile.

Die Gestaltung erfolgte mit gängigen Materialien aus der Zubehörindustrie: Der See erhielt einen mit langsam härtender Fließmasse aufgefüllten Grund, tiefblau-schwarz eingefärbt, um Tiefe zu suggerieren. Der Abfluss und der eigentliche Wasserfall wurden mit einer schneller härtenden Wassergelmasse gebildet. Diese ließ sich in fließenden Strängen modellieren, wobei weißlich gefärbte Wirbel für Bewegung und Gischt sorgen. Am Fuß des Falls mündet das Wasser spritzend in einen kleinen Fluss, der sich, von Verwirbelungen begleitet, an einem steinigen Ufer entlangschlängelt und unter der Brücke der zweigleisigen Paradestrecke hindurchzieht.

Besonders wichtig ist die farbliche Grundierung: Lieber mehr Schwarz als Blau – das wirkt authentischer. Auch feinkörniger, heller Sand kann die Tiefenwirkung verstärken, bevor die gelartige „Wassermasse“ aufgetragen wird.

Und wenn schließlich noch eine „unaufgeräumte“ Landschaft mit Wurzelwerk, Baumstämmen, Treibgut und einer vielfältigen Bepflanzung in unterschiedlichen Grüntönen hinzukommt, möchte man am liebsten gleich die Kleider ablegen und in dieses kühle, erfrischende Wasser eintauchen. Auf geht’s!

Was wäre eine Modellbahn ohne einen kleinen See? Genau: ziemlich eintönig. Auch die künftigen Bewohner:innen meiner Anlage möchten spazieren gehen, baden, angeln und sich in der Natur erholen. Diesen Ort der Entspannung habe ich nun geschaffen: Aus zwei Sperrholzplatten, von denen die obere in Form des Uferverlaufs ausgesägt wurde. Nach einer dunklen Grundierung und dem Abdichten mit wasserfestem Bootslack habe ich eine langsam trocknende Wassermasse eingefüllt. Einige Tage später war sie vollständig ausgehärtet – und nun fehlt nur noch das bunte Treiben der kleinen Figuren am Ufer.

Wer seine Bahn dauerhaft aufbaut, wird irgendwann feststellen: Das C-Gleis ist solide und zuverlässig, aber seine einheitlich graue Farbgebung wirkt im landschaftlichen Umfeld etwas steril. Das frühere M-Gleis besaß immerhin farbige Seitenteile – und auch beim Vorbild liegt das Gleis fest im Schotterbett.

Also: Hand anlegen! Nach den hervorragenden YouTube-Anleitungen von G. Meise wagte ich mich ans Beschottern. Anfangs mit Testgleisen, um Gefühl für Werkzeug, Schottermenge und Kleberauftrag zu bekommen. Es ist zwar zeitaufwändig, doch das Ergebnis überzeugt: Der feinkörnige, farblich passende Schotter lässt die Gleise deutlich realistischer wirken.

Wichtig ist die Nacharbeit: Mit Pinzette und Spatel entferne

ich überflüssige Steinchen an den Schwellen und der

Schieneninnenkante. Ein Reinigungswagen und der unverzichtbare

„Rubber“ sorgen für saubere Schienenoberflächen.

Besondere Vorsicht gilt den Weichen – dort schottere ich nur manuell und halte die beweglichen Teile frei. Trotz der Verklebung lassen sich Gleise bei Bedarf mit einem Dremel wieder lösen, wie ich beim nachträglichen Einbau von Signalen festgestellt habe.

Fazit:Beschottern kostet Zeit, lohnt sich aber. Es verleiht der Anlage Tiefe, Charakter und das gewisse „Vorbildgefühl“.